von Kaspar Maase

Das Kaiserreich als Spiegel

Dieser Beitrag versucht, mediale Kontrolle – im Sinne von Kontrolle der Produktion und Nutzung neuer Medienkonstellationen – an einem historischen Gegenstand zu beobachten. Eine Grundannahme dabei ist, dass es das Verständnis heutiger Praktiken und Diskurse zur Kommunikationsregulierung fördern könne, den sogenannten Schundkampf im Deutschen Kaiserreich als Spiegel zu betrachten. Im historiographisch nahe gebrachten und gleichzeitig auf Distanz gehaltenen Material sind (so die Überlegung) Muster zu entdecken, die sich auch in der Gegenwart finden. Das Erschließen der Bedeutungen, die die damaligen Akteure ihrem Handeln gaben, macht es möglich, systematisch nach Kontinuitäten und Wandlungen zwischen den rund ein Jahrhundert auseinander liegenden Regulierungsanstrengungen zu suchen.

So die Erwartung. Sie ergab sich, das sei zwecks Transparenz vorweggestellt, aus einer Erkenntnisbewegung des Autors, die von der Gegenwart ihren Ausgang nahm. Zuerst war die Vermutung historischer Kontinuitäten, dann erfolgte die Fokussierung auf den wilhelminischen Schundkampf als eventuelles Pendant zu heutigen Bemühungen um die Regelung des Verhältnisses von Jugend und Medien. Die aus aktuellem Interesse entstandenen Fragen mussten sich allerdings dem (auch immer wieder ausgeübten) ‚Veto der Quellen‘ stellen. Das hat in einem längeren hermeneutischen Prozess Interpretationen und Erklärungsversuche erheblich verändert. Einige davon sollen im Folgenden skizziert werden; für empirische Belege und verwendete analytische Konzepte muss an dieser Stelle auf vorliegende Publikationen (zusammenfassend Maase 2012a) verwiesen werden.

Abb. 1: Der Heilige Georg tötet den Drachen des Bösen

– Schundkampfbroschüre aus dem Jahr 1909.

Die zentrale These: Um 1900 ‚begann unsere Gegenwart‘ insofern, als in den Städten der Übergang in eine moderne Mediengesellschaft erfolgte. Deren kompetenteste Nutzer waren Kinder und Jugendliche. Bemühungen, die Heranwachsenden vor ‚Schmutz und Schund‘ zu bewahren, thematisierten zentral, dass die neue Medienumwelt Heranwachsenden den unkontrollierten Zugang zu Wissensbeständen eröffnete, die als „erziehungswidrig“ galten. Diese Konstellation besteht in Grundzügen bis heute, und viele aktuelle Reaktionsmuster gehen auf den Schundkampf der Kaiserzeit zurück. Die Kulturanthropologin Margaret Mead hat ein Modell entwickelt, den Konflikt um die Regulierung des Wissenszugangs in den historischen Wandel der Generationenbeziehungen einzuordnen.

Um die These zu entwickeln, wird zunächst kurz die Methodik der historischen Ethnographie skizziert. Die anschließende Darstellung der Regulierungsversuche um 1900 fokussiert jene Entwicklungen, die als unerträgliche „Disziplinlosigkeit des Wissens“ wahrgenommen wurden. Der Befund wird dann mit Margaret Mead als historischer Übergang zu einer „präfigurativen“ Konstellation zwischen Generationen, Wissen und sozialem Wandel interpretiert.

Historische Ethnographie

Für eine Studie im Kontext von Generationsbeziehungen schien die Methodik der historischen Ethnographie (Wietschorke 2010, Maase 2001a) besonders vielversprechend. Ihre Spezifik besteht darin, holzschnitthaft formuliert, dass sie zunächst das Handeln der historischen Akteure zu rekonstruieren sucht – und zwar mit einem professionellen Blick, der systematisch alles Beobachtbare als fragwürdig und erklärungsbedürftig betrachtet („Was tun die da eigentlich Merkwürdiges und was denken die sich dabei?“). Erst im zweiten Schritt werden die diskursiven Quellen der Zeit herangezogen, deren Autoren eigenes und fremdes Handeln in bestimmte Sinnkontexte stellen und ihm Bedeutungen zuschreiben. Diese zeitgenössischen Erklärungen sind dann – wie gesagt, unter dem Anspruch, nichts als fraglos und evident hinzunehmen – auf ihre Erklärungskraft (Plausibilität) und Konsistenz hin zu befragen, bevor schließlich aus dem gesamten Material und insbesondere aus seinen Widersprüchen eigene Deutungsvorschläge entwickelt werden.

Zur Relativierung der historischen Selbstbeschreibungen dient insbesondere ein Verständnis des damaligen Handelns als ‚soziales Theater‘, angelehnt an das Konzept des „sozialen Dramas“ von Rhys Isaac (1992). Danach transportierten die Handlungen um die neuen Medienwaren herum symbolische Botschaften; sie waren Teil eines nonverbalen Dialogs zwischen den beteiligten Akteuren, insbesondere zwischen Schundnutzern und Schundgegnern. Die hermeneutische Interpretation der Botschaften sozialen Theaters liefert einen weiteren Triangulationspunkt, um die historisch umstrittenen Bedeutungen der Auseinandersetzung und die subjektiven Wahrnehmungen, Sinnsysteme und Intentionen der verschiedenen Akteure zu rekonstruieren.

Abb. 2: Die Schundkampfperspektive: „Zwei Berliner Jungen beim Schmökern von Hintertreppen-Romanen und Indianergeschichten“ (1910).

Foto und Titel von Willy Römer, aus: Ders.: Kinder auf der Straße. Berlin 1904–1932. Berlin 6. Aufl. 1997, S. 17.

Der wilhelminische Schundkampf: Volkserziehung

Der Schundkampf (so die positive Selbstbezeichnung der Aktivisten) richtete sich seit etwa 1905 gegen populäre Literatur (Lieferungsromane, Heftserien) und gegen den erzählenden Film, das „Kinodrama“ (im Gegensatz zum mit großen Hoffnungen beladenen wissensvermittelnden, dokumentarischen „Naturfilm“). Im Unterschied zu älteren Studien (Schenda 1976, Jäger 1988), die die repressiven, zensurförmigen Aktionen und Forderungen in den Mittelpunkt stellten, zeigt ein Blick auf die von den Akteuren handelnd vorgenommenen Gewichtungen, dass im Zentrum der sogenannte „positive Schundkampf“ stand. Es ging dieser sozialen Bewegung darum, „Jugend und Volk“, insbesondere Schülerinnen und Schüler, mit „gesunder Geistesnahrung“ zu versorgen, mit guter Literatur und lehrreichen Filmen. Weiter wollte man ihnen die angemessene Diätetik des Mediengebrauchs vermitteln, die Rezeption mit Maß und Verstand, biographisch nicht zu früh und stets auf der Hut gegen die verführerischen Tollheiten der Phantasie.[1]

So sollte der Geschmack der unterbürgerlichen Schichten gebildet werden – in der Bandbreite zwischen kulturdemokratischen Konzepten, die die ästhetischen Ansprüche des einfachen Volkes entwickeln und ihm den Genuss der „großen Kunst“ vermitteln wollten, und nationalkonservativen und völkischen Akteuren, die in den modernen Massenkünsten vor allem eine Herausforderung für „vaterländische Gesinnung“ und subalterne Realitätsanpassung sahen. Kurzum: Der Schundkampf stand in der Tradition deutscher Volkserziehungsprojekte.[2]

Unterdrückung, Ausschaltung, Vernichtung der unerwünschten Lese- und Schaustoffe waren für die Aktivisten nur untergeordnete Mittel, um im Kampf gegen die Schundproduzenten und im massiven, auch prohibitiven und strafenden Einwirken auf Heranwachsende den Boden für das Gedeihen guten Geschmacks und rechter Gesinnung zu bereiten. Dass hier, im Erziehend-Aufbauenden das eigentliche Ziel lag, war keine Alibiformel zur Legitimation von Zensur; die faktischen Schwerpunkte des engagierten Handelns bei Buchempfehlungen, Literatur- und Kunstvermittlung an die unterbürgerlichen Schichten, Zusammenstellung von Filmprogrammen für Kinder und Gründung von nichtkommerziellen Abspielstätten belegen die volkserzieherische Intention des Schundkampfes. Hier investierten die Aktivisten Zeit, Kraft und Herzblut (Maase 2001b, 2002, 2008). Insgesamt scheint, im Anschluss an die neuere Debatte über Zensur, zur sozialhistorischen Charakterisierung des Schundkampfes der Begriff der Regulierung von Kommunikationsverhältnissen angemessen (Post 1998, Müller 2003, Siemann 2007, Maase 2012b).

Abb. 3: Gezielt an Eltern verteilt: Empfehlungsliste mit guter Literatur zu Weihnachten, Berlin-Zehlendorf 1909, Landesarchiv Berlin

Abb. 4: Eröffnung der Kinderlesehalle Rixdorf (heute: Berlin-Neukölln) an Kaisers Geburtstag, 27. Januar 1910, Bezirksarchiv Neukölln

‚Neue Medien‘ um 1900

In welchem Sinne bildeten ‚neue Medien‘ Auslöser und Fokus der Schundkampfbewegung, die ab 1905 zu einer erstrangigen kulturellen Kraft wurde? Zunächst ist festzuhalten, dass im Zentrum der Auseinandersetzung Massenkünste standen, vor allem erzählende Genres (Belletristik und Spielfilme). Dokumentarisch-belehrende, primärfunktional Wissen und moralisch-nationale Werte vermittelnde Formate (populärhistoriographische, religiöse, pädagogische Texte und Filme) wurden in erster Linie in Reaktion auf den Erfolg kommerzieller narrativer Angebote ins Spiel gebracht; Gleiches gilt für die propagierte „gute“ Belletristik aus dem Kanon der „Volks- und Jugendschriften“. Ein Ansatz, der vor allem neuartige Technologien der Erzeugung und Verbreitung von sinnlichen Eindrücken (als Grundstoff ästhetischer Erfahrung) und die entsprechenden Erzähl- und Gestaltungsstrategien in den Blick nimmt, wäre mithin zu eng, um das zu fassen, was die Zeitgenossen im Feld der Medien als neu und herausfordernd, reizvoll oder bedrohlich wahrnahmen.

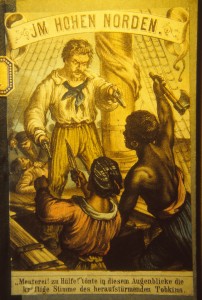

Abb. 5: Am Beginn der „Heftchenliteratur“

– Carl Zastrow: Im hohen Norden. Eine Erzählung. Bibliothek interessanter Erzählungen, Nr. 11, Verlag Bagel Mülheim/R., 1871.

Dem Verständnis des Schundkampfes dient es, die Materialität der Medien einzubetten in die praktischen Kontexte ihres Gebrauchs und der sozialen Wahrnehmung dieser Nutzungsweisen. So legen die Quellen nahe: Für die Einordnung des neuen Mediums Film als Gefahr für Kinder und Jugendliche war der dunkle „Kientopp“ als unkontrollierbarer Ort der Kommunikation und des Austauschs unter Heranwachsenden ausschlaggebend, noch vor der Diskussion über die Inhalte des Gezeigten. Und umgekehrt wurden neue akustische Medien wie Phonograph, Grammophon, Musikautomaten zwar durchaus als Bedrohung musikalischer Kultur und als Medien der Geschmackszerstörung attackiert; doch trotz Versuchen, das Problem an den Schundkomplex anzuschließen (Penkert 1911), spielte die populäre Musik im Schundkampf keine Rolle.

Eine Erklärung hierfür müsste komplex sein und vielleicht auch historischer Kontingenz einen Platz geben; jedenfalls reichte die Tatsache der technischen Neuheit und veränderter ästhetischer Kommunikationsmittel nicht aus, um die Wahrnehmung eines Bedrohungspotenzials zu erzeugen, das von Bürgern und Behörden drastisches Eingreifen verlangte. Genau das traf aber für das medial in langsamer, kontinuierlicher Veränderung begriffene Konglomerat der „Schundliteratur“ zu. Lieferungsromane im Kolportagevertrieb von Tür zu Tür gab es seit den 1850ern, preiswerte Reihen abenteuerlicher Geschichten, die abseits des etablierten Buchhandels verkauft wurden, seit den 1870ern. Dass gerade diese Erzählformate die Antischundbewegung im engeren Sinn auslösten (der Film rückte erst etwas später in den Fokus, nachdem die längeren „Kinodramen“ ihre faszinierenden narrativen Potenziale entfalteten), hat gewiss Gründe in den Negativ-Images, die Bildsprache gegenüber dem protestantischen Kult des Wortes (Kerlen 1999), kommerzielle Literatur gegenüber dem Ideal künstlerischer Autonomie, Heftchen gegenüber dem bürgerlichen Repräsentationsgut Buch hatten.

Vor allem aber weisen die Quellen auf eine besonders bedrohlich und „erziehungswidrig“ empfundene Qualität hin: Um Filme und Heftserien herum entwickelten Kinder und Jugendliche eigene, den Erwachsenen kaum zugängliche Szenen und Netzwerke, die zeitgenössisch als eine Unterwelt der Kindermedien wahrgenommen wurde; sie ließ den eigenen Nachwuchs zunehmend als fremd und bedrohlich erscheinen (Maase 1996). Nimmt man die Thematisierung in der bürgerlichen Öffentlichkeit als Indikator, dann war es besonders diese Verknüpfung von (teilweise gänzlich neuen, teilweise kontinuierlich modernisierten) Medien und Halbwüchsigen, die das Potenzial zur Skandalisierung hatte. Genauer vielleicht: Es waren die von Kindern und Jugendlichen in ihrer alltagseingebundenen Mediennutzung geschaffenen Orte, Netzwerke, Gesellungs- und Handlungsformen, die als neu im Sinne von unbedingt regulierungsbedürftig erfahren wurden.

Komplexe städtische Medienumwelten

Um die für eine solche Wahrnehmung notwendige (und historisch erklärungsbedürftige) hohe Sensibilität der bürgerlichen Öffentlichkeit und insbesondere der volkserzieherischen Professionen zu erklären, müssen wir die Frage nach neuen Medien noch aus einer anderen Perspektive stellen: Und zwar aus der Sicht der Bewohner der wachsenden und sich beschleunigenden Städte seit der Gründerzeit. Zu den im Wortsinn offensichtlichen Veränderungen zählte die offensive Möblierung des urbanen Raums mit einer Vielzahl von Medien – aus der Sicht der Erwachsenen: mit einer Vielzahl neuer und ihnen neue Kompetenzen im Umgang abverlangender medialer Botschaften, Versprechungen, Verlockungen, Irritationen. Dieser Punkt soll etwas detaillierter dargestellt werden, weil gerade die Dichte der Medien, ihre Verschiedenheit und Vielstimmigkeit für die einen die moderne, audiovisuelle „Sinfonie der Großstadt“ erklingen ließ, wo die anderen erschreckende und Geschmack wie Moral zerstörende Kakophonie wahrnahmen.

Ein (wie wir noch sehen werden: höchst brisantes) Medium dieser Art bildeten die Schaufenster. Andere waren: Straßenverkäufer und Zeitungskioske, Bahnhofsbuchhandlungen und Kinos, Panoramen und Mutoskope, Reklameplakate und Ansichtskarten, Witzblätter und Gerichtszeitungen, Grammophone und Musikautomaten in und vor Gastwirtschaften und Kinos sowie Groschenhefte und Kolportageromane mit lockenden farbigen Titelbildern überall dort, wo das Stadtvolk seinen Alltagsbedarf deckte. Die meisten dieser Angebote sind den modernen kommerziellen Populärkünsten zuzurechnen. Heftroman und Kinofilm, Bildpostkarte und Plakat, Zeitungsfoto und Karikatur, Umschlagbild und Schlager, Erzählung und Witz im Familienblatt – stets handelte es sich um symbolische Repräsentation, die, über Sinneseindrücke und Phantasietätigkeit angeeignet, Gegenstand einer ästhetischen Erfahrung wurde.

Um 1905 begann die Ausbreitung ortsfester Kinounternehmen. 1912 zählte man in Berlin ca. 300 Filmtheater, in Hamburg 65, in Stuttgart 31. Lesestoffe, illustrierte Zeitschriften und Postkarten wurden in den Städten auf eine selbst für die besorgten Volkserzieher nicht überschaubare und faktisch unkontrollierbare Weise vertrieben. Kioske und Bahnhofsbuchhandlungen, fliegende Stände und Straßenhändler boten sie an; Papier- und Schreibwarenläden führten sie ebenso wie Lebensmittelhändler, Schuhmacher und Friseure. Es gab Winkel-Leihbüchereien und Trödler, bei denen Groschenhefte und Lieferungsromane gebraucht und im Tausch erhältlich waren – und die meisten dieser Kulturvermittler präsentierten ihr Angebot öffentlich sichtbar, in Ladenfenstern, Schaukästen und Aushängen.

Bei der Jagd nach unzüchtigen Postkarten und Witzblättern legte die Münchner Polizei umfangreiche Verzeichnisse der Läden an, die derartige Druckwerke führten. Neben Buchhandlungen und Zeitungskiosken wurden Zigarren- und Schreibwarenhandlungen, Krämer, Spezerei-, Milch-, Brot- und Obstgeschäfte aufgelistet.[3] Allein in einem der über 20 Münchner Polizeibezirke gab es mehr als 260 solcher Läden, die Bildpostkarten vertrieben. Von Oktober 1901 bis einschließlich November 1903 wurden mehr als 1.400 Darstellungen beanstandet.

Der Tropfen im Fass: Darstellungen von Sexuellem

Nichts von diesem urbanen Medienmix war allerdings nach 1900 neu – ausgenommen den Film. Schritt für Schritt hatten sich die populären Künste in den vorangegangenen Jahrzehnten in den Städten ausgebreitet; sie waren bunter, wohl auch lauter, manchmal schreiend, jedenfalls vielfältiger und häufiger sichtbar geworden. Die erotische Komponente war stärker nach vorne getreten, aber auch dies eine eher schleichende Entwicklung. Da mögen sich Ärger und Abwehrempfindungen aufgestaut haben, gesteigert vermutlich durch den Eindruck, die von vielen Bürgern abgelehnte Entwicklung sei einfach nicht aufzuhalten. Die überempfindliche Reaktion auf die wilden Eindrucksvermittler ist jedenfalls nicht auf einen dramatischen Qualitätssprung im Angebot zurückzuführen. Eher schon scheint die Metapher vom Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, aufschließend.

Diesen Tropfen bildete das, was der konservative Publizist Richard Nordhausen drastisch, doch mit breiter Zustimmung als „Bordellisierung unseres gesamten öffentlichen Lebens“ (zit. n. Erlbach 1911: 239) anprangerte. Schritt für Schritt, und offenbar unaufhaltsam, nahm die Sichtbarkeit erotischer Bilder und geschlechtlicher Themen zu – wobei viele auch an Schaufenstern mit Korsagen und an Kleinanzeigen, die Kuren für den Herrn (zur Heilung von Geschlechtskrankheiten) offerierten, Anstoß nahmen. Aus heutiger Sicht fällt es schwer, im kontinuierlichen Vordringen solcher Bilder und Texte Grenzüberschreitungen zu identifizieren, die schockhaft wirken mussten. Doch unzweifelhaft wuchs in breiten Kreisen ein Gefühl der Überforderung angesichts der unfreiwilligen, aber nicht vermeidbaren Begegnung mit dem Sexuellen. Überall äußerte sich Empörung: Ohne Ausweichmöglichkeit und ohne Rücksicht auf Schamgefühle und auf die Gegenwart von Kindern werde Derartiges „dem Nichtwollenden vor Augen gebracht“ (Die Bekämpfung 1904) – einzig aus kommerziellem Interesse.

Nicht nur Staatsanwälte empörten sich über die Konjunktur der sogenannten Witzblätter; dazu zählten satirisch und ästhetisch anspruchsvolle Zeitschriften wie Simplicissimus und Jugend ebenso wie eine ganze Palette von 10 Pfennig-Magazinen mit Titeln wie Sect, Satyr, Auster, Kleines Witzblatt. Gemeinsam war ihnen in den Augen der Kritiker, dass sie mit Vorliebe pikante Geschichten und Zeichnungen halbentkleideter Frauenfiguren in aufreizenden Situationen boten sowie Witze, die sich zumeist um (außereheliche) Sexualität drehten. So sprach der Schwäbische Merkur vielen aus dem Herzen mit seinem Ärger: Warum sei es so schwierig, staatlicherseits vorzugehen gegen „das massenhafte Auftreten einer alles sittliche Empfinden vergiftenden Literatur, die […] am hellen Tag auf offenem Markte feilgeboten wird“? (Der Kampf 1904)

Abb. 6: Werbeprospekt des Witzblatts Sect

in der Deutschen Kolportage-Zeitung, ca. 1905.

Sorge um die Jugend

Die Empfindlichkeit für die Verschiebung der Grenzen zwischen dem Privat-Intimen und dem öffentlich Darstellbaren wurde noch gesteigert durch die Sorge, was die Sexualisierung der städtischen Umwelt bei der Jugend bewirken werde. In den Augen vieler Bürger sprengte beispielsweise das allgemein sichtbare Angebot derb erotischer Scherzpostkarten und preiswerter Reproduktionen von mehr oder minder klassischen Aktdarstellungen den Rahmen dessen, was im öffentlichen Umgang mit Nacktheit und Geschlechtlichkeit hinzunehmen war. Wie peinlich war es für Eltern, wenn Kinder wissen wollten, was denn Urningsliebe (die zeitgenössische Bezeichnung für männliche Homosexualität) sei oder angesichts einer Postkarte fragten: „Mami, warum guckt der Mann der Kellnerin so komisch auf die Bluse?“

In einer Hinsicht zumindest war die Sorge um die Kinder durchaus berechtigt: Zur „‚inneren’ Urbanisierung“ (Korff 1985), zur Ausbildung von Großstadtkompetenz gehörte für die Halbwüchsigen, dass sie sich die Topographie der neuen Medienangebote erschlossen. Sie kannten die Adressen von Kinos und Groschenheftverkäufern, von Buch-Trödlern und Läden mit interessanten Schaufenstern; und sie suchten diese Orte auf, häufig in Gruppen. Nicht selten führten Streifzüge Kinder und Jugendliche ins Warenhaus, das meist ebenfalls ein breites Sortiment an Schriften und Bildern zeigte. Auch hier vermutete man eine Quelle von Wissen, das Heranwachsenden schaden konnte. Nach Prüfung einiger Bildbände mit Fotografien weiblicher Akte sowie von „in Skulpturmanier gestellten weiblichen Personen“ teilte die Münchner Polizei der Direktion des Kaufhauses Oberpollinger ihre Bedenken mit: Jedermann, auch unreife Jugendliche, habe dort Gelegenheit zur Ansicht und zum Durchblättern.[4]

Anstößige Schaufenster

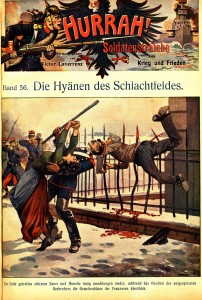

Eine besondere Rolle unter den problematischen Medien spielten Schaufenster. Wie weit sie die Sinne der Betrachter erregten, ist schwer zu sagen; definitiv erregten sie aber regelmäßig Proteste. Anlass konnte die Auslage von kulturhistorischen oder völkerkundlichen Schriften in einer ehrenwerten bürgerlichen Buchhandlung sein – wenn in Bild oder Wort Nacktheit oder Sexuelles angesprochen wurden. Anlass gaben Gruppen Jugendlicher, die die neueste Titelzeichnung der patriotischen Heftserie Hurrah! Soldatenstreiche in Krieg und Frieden diskutierten; weibliche Unterwäsche konnte Empörung auslösen oder auch in den Augen der Kritiker verführerische Inszenierungen der Warenwelt. Schaufensterpuppen, die Korsagen präsentierten, erregten regelmäßig Anstoß.

Auffällig ist hier die Fixierung der Zeitgenossen auf die öffentliche Sichtbarkeit eines nicht mehr volkspädagogisch regulierten Wissens. Die Schaufenster-Situation war exemplarisch: Selbst die über den Kaufpreis errichtete letzte Zugangsschranke zerbrach; Bild gewordene erotische Phantasien (der Männerwelt) boten sich den Augen aller dar. Selbstverständlich versuchte man, Produktion wie Rezeption der angeblich gefährdenden Produkte zu unterbinden. Aber ebenso dringlich, oft sogar noch dringlicher scheint es gewesen zu sein, ihre Sichtbarkeit, bereits das Wissen um ihre Existenz aus dem Stadtraum zu tilgen. Als zweifelsfreies Merkmal der Schundliteratur galten grellfarbige und bluttriefende Titelbilder. Von den Händlern forderte man oft nur den Verzicht auf Auslage und Aushang, nicht die völlige Einstellung des Verkaufs. Gerade die Lockung der Bilder erschien als Gefahr.

Hierher eilt […] im Sturme die Jugend nach Schulschluß […]. Wie Fliegen an der Fliegentüte klebt sie fest am Schaufenster, mit funkelnden Augen, mit lüstern gespannten Gesichtern. Schon hier wachsen im jugendlichen Herzen Sumpfblumen empor, entwickeln sich Keime der sittlichen Verwilderung (Gleisberg 1909: 695).

Von hier war es nur noch ein kleiner Schritt zur Darstellung der Schaufensterbetrachter als Untermenschen. „Man sehe sich einmal den Gesichtsausdruck der jungen Menschen an, die vor Läden und Zeitungsbuden die Titelbilder bewundern; hier ist die Grenze zwischen Mensch und Tier verwischt“ (Hamburger Nachrichten, 13.5.1908). Konsequenz: 1909 wurden in Bonn „die Namen der an den Schaufenstern betroffenen Schulkinder und jugendlichen Personen polizeilich festgestellt und den Eltern, Lehrern bzw. Lehrherrn mitgeteilt, und zwar wie berichtet wird, mit gutem Erfolge.“ In Flensburg entfernte die Polizei die Schaukästen aller Schund führenden Geschäfte (Maßnahmen 1909: 177).

Abb. 7: Patriotisch oder schundig? – Titelseite von „Die Hyänen des Schlachtfelds“. Hurrah! Soldatenstreiche aus Krieg und Frieden, H. 56, 1908.

Insbesondere Papierläden, in denen der Schulbedarf gekauft wurde, galten als Seuchenherde; dort sehe jeder Schüler, „was er nicht sehen und vollends nicht kaufen soll“ (Magnus 1916: 19). Ähnlich die geradezu obsessive Erregung über die Außenwerbung der Kinos. Im Lauf der Jahre lenkten Volkserzieher und Zensur die jugendliche Schaulust in halbwegs pädagogisch regulierte Bahnen. Den allergrößten Teil der angeblichen Schundfilme bekam kein Jugendlicher unter sechzehn Jahren zu sehen. Doch der Kampf gegen Plakate und Aushänge wurde immer verbissener – bis es im Krieg in einigen Militärbezirken gelang, jede Bildreklame für das Kino zu verbieten.

Aufschlussreich ist hier die Argumentation eines Juristen aus dem Berliner Polizeipräsidium. Er forderte ein Gesetz gegen den „öffentlichen Skandal“ „blutrünstiger und anstößiger“ Kinoreklame aus folgendem Grund:

[…] niemand ist imstande, sich dem Anblicke dieser Auswüchse des Straßenlebens zu entziehen, während vor dem Besuche schlechter Vorstellungen […] den Jugendlichen die Sorge von Eltern und Erziehern bewahren kann“ (Lindenau 1912: 723).

Selbst wenn man die Kinder auf dem Weg durch die Stadt von Gouvernante oder Bonne begleiten ließ, man konnte ihnen nicht verbieten, die Augen offen zu halten – und das genügte bereits, damit „wilde Eindrucksvermittler“ (Häfker 1915: 34) ihr gefährliches Werk taten. Der machtvolle Diskurs über Schund sah die Kinder hilflos der visuell vermittelten Verderbnis ausgeliefert, wie Fliegen und Motten, die es zur tödlichen Flamme hin zog. Im städtischen Äther übten schon Titelbilder und Plakate eine „sonderbare Hypnose“ aus (Hamburgischer Correspondent, 11.3.1913); sie allein – so damals gängige Metaphern – verbreiteten bereits Krankheitskeime, versetzten in Rausch und machten abhängig wie der Alkohol (der in Abb. 2 keineswegs zufällig das Milieu der dem Schund verfallenen jugendlichen Leser charakterisiert!).

Kein Wunder, dass es immer wieder einschlägige Gesetzesvorstöße gab. Schon im Dezember 1908 hatte der Volksbund zur Bekämpfung des Schmutzes in Wort und Bild vom Reichstag in einer Eingabe mit 10.000 Unterschriften verlangt, er solle im Interesse der Jugend vorgehen „gegen die öffentliche Auslegung von Bildern und Schriften, welche […] lediglich darauf berechnet sind, in schamloser Weise die Sinnlichkeit zu reizen“ (Hamburgischer Correspondent, 4.5.1909). Bis Ende 1911 sammelte man weitere 40.000 Unterschriften (Berliner Neueste Nachrichten, 13.12.1911). Gleichzeitig beantragte der Hamburger Senat im Bundesrat eine Änderung der Reichsgewerbeordnung, um „die Säuberung der Schaufenster und Schaukasten von der sogenannten Schundliteratur […] zu ermöglichen“.[5] Im April 1913 legte daraufhin die Reichsregierung einen neuen § 43a der Gewerbeordnung vor:

Schriften, Abbildungen oder Darstellungen dürfen in Schaufenstern oder sonstigen Auslagen innerhalb der Verkaufsräume oder an Orten, die dem öffentlichen Verkehre dienen, nicht in einer Weise zur Schau gestellt werden, die geeignet ist, Ärgernis wegen sittlicher Gefährdung der Jugend zu geben“ (Drucksachen 1913).

Man beachte: Nicht die ausgestellten Objekte wurden auf sittliche Gefährdung hin betrachtet, sondern die „Weise[, in der sie] zur Schau gestellt werden“ – das Ärgernis bestand in der Sichtbarkeit!

Im Frühjahr 1914 kam der Gesetzentwurf in den Reichstag und löste unter den Stichworten „Schaufenstergesetz“ beziehungsweise „Schaufensterparagraph“ eine öffentliche Debatte aus. Der Krieg verhinderte dann, dass die Regelung, wie allgemein erwartet, beschlossen wurde.

Man kann für die Fixierung auf die sinnliche Außenseite der kommerziellen Populärkultur durchaus rationale Motive anführen. Nicht wenigen Zeitgenossen mag klar gewesen sein, dass die Beseitigung von Schmutz und Schund ein unerreichbares Maximalziel darstellte; dann war es pragmatisch sinnvoll, wenigstens die Präsenz der unerwünschten Werke in der Öffentlichkeit zu verringern. Doch bietet sich eine weiterreichende Erklärung der merkwürdigen Zielverschiebung an.

Im Zentrum: die „Disziplinlosigkeit des Wissens“

Tönen und Misstönen der neuen, öffentlich und durchgehend aufgeführten Großstadtsinfonie war aus der Sicht vieler Erwachsener eines gemeinsam: die „Disziplinlosigkeit des Wissens“ infolge mangelnder pädagogischer Regulierung. Der Begriff entstammt einer zeitgenössischen Schrift des damals bekannten Kinoreformers Hermann Häfker. Der war nun, das ist wichtig, gerade kein Konservativer, kein Antimodernist (Schorr 1990, Birett/Lenk 1996). In „Der Kino und die Gebildeten“ ging Häfker (1915) gerade auf solche geistigen Angebote ein, denen kein sittlicher Vorwurf zu machen war, die vielmehr Bildungsgut verbreiteten. Hier sah er in der Gegenwart das Problem, „daß auch das an sich Klare, Wahre und Erfreuliche ein Bildungshemmnis, eine Verbildungsquelle werden muß, wenn es in zu großer Masse und in falscher Reihenfolge auf die Sinne eindringt.“ Der begrüßenswerte Fortschritt der „’geistigen Verkehrsmittel’“ habe sich infolge ungehemmter kapitalistischer Nutzung in eine „große Kulturgefahr“ verwandelt.

Häfker charakterisierte die modernen Medien – und damit führt er uns mitten in die Medienmoderne – als

Gruppe von ‚wilden’ Eindrucksvermittlern, die in voller Öffentlichkeit, jeder geistigen Vorsicht entbehrend, vorwärtsgepeitscht ausschließlich von Erwerbsinteressen einer kleinen Minderzahl, Eindrücke geistiger Art in außerordentlicher Masse und vollkommen planlos […] vor eine Besucherschaft aller Lebensalter, Vorbildungsstufen und Eigenbegabungen ausstreut.

Nun gelte es, der damit verbundenen „inneren Disziplinlosigkeit des Wissens“ entgegenzutreten (ebd. 34; Hervorh. im Orig.). Angesichts der Vielzahl von „Quellen öffentlicher Sinnenerregung und Geistesverwirrung“ sei es die „dringendste Kulturaufgabe der Gegenwart […], die ‚wilden’ Masseneindrucksvermittler […] wieder einzufangen und sie […] zu kanalisieren“ (ebd. 35). Als Maßstab für die erstrebte Disziplinierung des Wissens nannte der Kinoreformer das „Bestreben, bildende Eindrücke auf die Jugend nur in solchem Maße und in solcher Ordnung einwirken zu lassen, daß der Geist durch sie in der Selbstentfaltung gefördert […] wird“ (ebd. 34) – Selbstentfaltung freilich nach dem Urteil berufener Erzieher.

Der Beginn unserer Gegenwart:

Eintritt in die moderne Mediengesellschaft

Am Beispiel der Schaufenster haben wir gesehen, wie die öffentliche, unkontrollierbare Sichtbarkeit von Wissen, das Erwachsene als für Kinder und Jugendliche ungeeignet beurteilten, die wilhelminische Gesellschaft bewegte. Ebenso viele Belege ließen sich dafür anführen, dass man gleichermaßen vom halbwüchsigen Filmpublikum annahm, was eine Hamburger Lehrerin nach ihrem Kinobesuch so formulierte: „Sie werden aufgeklärt über Dinge, die ihnen nie bekannt werden sollten, solange sie Kinder sind“ (Gesellschaft 1907: 29). Dabei verstehe ich Wissen ganz elementar als „die Gewissheit, dass Phänomene wirklich sind und bestimmbare Eigenschaften haben“ (Berger/Luckmann 1980, 1). Nicht erst das Fernsehen (wie Postman 1985 argumentierte), sondern bereits Presse, populäre Literatur und Film, aber eben auch Schaufenster und Werbung erweiterten die Information der Kinder darüber, was es in der Welt alles gab, und zwar in durchaus plastischer, anschaulicher Weise. Besonders interessant war natürlich, was es im Leben Erwachsener alles gab, das man vor den Heranwachsenden zu verbergen suchte. Es sei nur daran erinnert, dass im ausgehenden 19. Jahrhundert die professionelle mediale Verwertung von Skandalen begann (Bösch 2009, Kohlrausch 2005, Müller 2005); Homosexualität am kaiserlichen Hof oder brutale Raubmorde unter Alkoholeinfluss waren Realitäten, die über die Tagespresse ins Weltwissen der Kinder eingingen.

Kurzum: Im Zentrum der Schundauseinandersetzung standen das Vermögen der Erwachsenen zur Kontrolle des Wissens, das Halbwüchsigen zugänglich wurde – und deren Fähigkeit, solche Kontrollen zu umgehen. Ein Machtkampf also, den nicht die besseren Argumente entschieden, sondern die praktische Kraft der Akteure, ihre Interessen und damit ihre Definition von Kindheit und Jugend in modernen Medienumwelten durchzusetzen.

Die neue kulturelle Konstellation der Mediengesellschaft, die in den Städten des Kaiserreichs heraufzog, musste zu einer kontroversen, die Gesellschaft bewegenden und sie entlang der Generationengrenze polarisierenden Auseinandersetzung führen. Die Medienverhältnisse des Kaiserreichs konfrontierten die Deutschen unübersehbar damit, dass die junge Generation besser für Neues gerüstet ist als die alte und dass Eltern rätseln über „Kinder, von denen wir nichts wissen“ (Margaret Mead). Die Antworten, die damals entwickelt wurden, fallen den Heutigen immer noch als erste ein. Die Konstellation, die um 1900 in begrenzten städtischen Lebenswelten erfahren wurde, bestimmt heute weite Teile unseres Alltags; so haben sich damals entwickelte Muster für Wahrnehmung, Empfindung und Verhalten bis in die Gegenwart festigen können. Hier liegt ein wesentlicher Grund, warum seither mögliche Probleme im Zusammenhang jeweils neuer Medien verlässlich als Fragen der Jugendgefährdung und des Jugendschutzes wahrgenommen und behandelt wurden und werden (Kerlen 2005, Fischer/Niemann/Stodiek 1996).

Ein kulturanthropologisches Beschreibungsmodell

Abschließend soll diese zunächst nur auf Beobachtung und Vergleich gegründete Hypothese ein wenig systematisch unterfüttert werden. Die Kulturanthropologin Margaret Mead hat angesichts der Jugend- und Studentenproteste der 1960er Jahre und der aggressiven Reaktionen darauf untersucht, wie Gesellschaften angesichts sozialen Wandels das Generationenverhältnis zu organisieren suchen. Ihr Modell lässt sich – mutatis mutandis – auf die Versuche zur Regulierung neuer Medienverhältnisse seit 1900 anwenden.

Mead sieht drei Arten, die Weitergabe der Werte und des Wissens zwischen Alten und Jungen zu organisieren; sie nennt sie post-, ko- und präfigurativ. Den Unterschied macht jeweils die wahrgenommene Dynamik des Wandels; ihr entsprechen verschiedene Formen, in denen zwischen den Generationen die Vorbereitung auf das Kommende geregelt wird. Im postfigurativen Modus geht die Gesellschaft (der Erwachsenen) davon aus, dass die Zukunft im Wesentlichen so sein wird wie Vergangenheit und Gegenwart. Die grundlegende Kontinuitätsannahme durchdringt alles Handeln und Denken, es gibt keine Differenz zwischen Erfahrung und Erwartung. Für das Verhältnis der Generationen bedeutet das: uneingeschränkte Autorität der Älteren. Ihr Wissen aus Vergangenheit und Gegenwart ist der Zukunft am besten angemessen, deswegen haben die Jungen sich an ihrem Vorbild zu orientieren; die nachrückende Generation wird idealerweise genauso wie die vorhergehende. Mead (1971: 57) charakterisiert diesen Typ von Kulturweitergabe durch „Mangel an Zweifel und Mangel an Bewusstheit“ – das scheint recht treffend.

Schon für postfigurative Verhältnisse ist nicht entscheidend, wie ein externer Beobachter das Ausmaß realer Wandlungsprozesse bestimmen würde. Wichtig ist, welche Veränderung von den Erwachsenen als ein Umbruch eingestuft wird, der Grundfesten des Normen- und Wertsystems berührt. Diese Abwägung ist nicht unabhängig vom Ausmaß der faktischen Umgestaltungen, doch scheint die Bandbreite der Beurteilung sehr weit.

Die Einschätzung, welche Neuentwicklung tragende Pfeiler der kulturellen Ordnung in Frage stellen könnte, wird noch wichtiger, wenn Ausmaß und Geschwindigkeit der Innovationen zunehmen. Im kofigurativen Modell gilt (begrenzter) Wandel als notwendig und gestaltbar. Dafür reicht das Wissen der Älteren allein nicht aus, sie verlieren die fraglose Vorbildrolle. Man erwartet, dass die Jungen sich anders verhalten als Eltern und Großeltern und selbst Antworten auf neue Verhältnisse und Herausforderungen entwickeln; in den Vordergrund rückt das Lernen der Zeitgenossen voneinander. Regeln und Institutionen, die sektoralen Lernprozessen Rahmen und Richtung geben, sollen aber weiterhin von den Älteren kontrolliert werden. Sie definieren, welche Veränderungen erwünscht und welche bedrohlich sind, und suchen die notwendigen Neuentwicklungen entsprechend zu regulieren. Dahinter steht das Ideal eines „Wandel[s] im Rahmen von Wandlungslosigkeit“ (ebd. 92): Damit alles Wesentliche bleibt, wie es ist, muss sich einiges verändern.

Hiermit ist schon ein durchaus spannungsreiches Verhältnis der Generationen gesetzt. Von den Jungen wird erwartet, dass ihre Innovationen in dem von Eltern und Großeltern bestimmten Rahmen bleiben. Die Erwachsenen zweifeln, ob alle von den Jungen praktizierten Neuerungen zum Besseren sein werden, und beanspruchen die Autorität, erwünschte von schädlicher Veränderung zu unterscheiden – gerade in „Pioniersituationen“ (ebd. 91), wenn im großen Stil Neuland betreten wird. Dem steht der mit der Geschwindigkeit des Wandels wachsende „Autoritätsanspruch der Kinder“ (ebd. 88) entgegen; er gründet darin, dass sie die Experten für die Gegenwart als das wirklich Neue sind, mit dem Eltern und Großeltern noch keine Erfahrungen gemacht haben können.

Hier zeichnet sich die präfigurative Konstellation ab, in der zunehmend die Jüngeren, ja bereits die Kinder Vorbilder für den Umgang mit Neuem werden – Vorbilder, von denen die Älteren zu lernen haben und denen sie definitiv keinen auf Wissen und Erfahrung gegründeten Autoritätsanspruch überstülpen können. Die Wandlungen sind derart radikal, dass niemand mehr wissen kann, wie der richtige Weg in die Zukunft und zur Bewahrung der kulturellen Ordnung aussieht. Die Erwachsenen halten am kofigurativen Modell fest und versuchen, dem veränderten Verhalten und den neuen Orientierungen des Nachwuchses Grenzen und Richtung vorzugeben; doch ihre Legitimation schwindet wie ihre faktische Gestaltungskompetenz.

Ganz gewiss trifft diese Diagnose nicht insgesamt auf die deutsche Gesellschaft um 1900 zu, die sich ihrer Zukunft weithin gewiss fühlte. Doch gibt es vor allem einen Grund, Meads Modell auf die damalige soziale Thematisierung neuer Medien anzuwenden: Ihre Beschreibung der Generationsbeziehungen in den USA liest sich, als spreche sie von den Interaktionen von Alt und Jung auf dem Feld der neuen Massenkünste im Kaiserreich. „Die junge […] Generation […] gleicht der ersten, in einem neuen Lande geborenen Generation. Diese jungen Menschen sind in dieser Zeit zu Hause“ (ebd. 107 f.) Das neue Land – das war damals die städtische Umwelt, in der sich der Übergang zur modernen Mediengesellschaft vollzog, in eine Konstellation des Wissens und der Reize, mit der Eltern und Großeltern keine Erfahrung hatten und der sie deshalb misstrauisch gegenüberstanden. Der Kampf gegen Schmutz und Schund, für die volkserzieherische Regulierung der neuen Massenkünste, war der Versuch, den Wandel ins kofigurative Modell einzupassen: Die Erwachsenen wollten sichern, dass Werte und Normen unverändert blieben, wenn die nachwachsende Generation die neuen Medien in ihren Alltag aufnahm.

Doch galt auch für diesen Versuch, was Mead (ebd. 110, 111) so formuliert:

Heute gibt es […] keine Älteren, die wissen, was die Kinder wissen. […] Keiner von den Älteren weiß das, was die in den vergangenen zwanzig Jahren aufgewachsene Generation über die Welt weiß, in die sie hineingeboren wurde.

Fremde Kinder

Diese Unkenntnis, die in den Schundkampagnen immer wieder sichtbar wurde, entwertete die Autorität des Establishments; die Älteren hatten einfach nicht die Kompetenz, die Regeln des Umgangs mit der neuen Medienwelt zu definieren – und zwar nicht nur in den Augen der Heranwachsenden. Wenn sie ehrlich waren, mussten sie sich selbst eingestehen wie Margaret Mead 1970 (ebd. 97): Ihr Gegenüber waren „Kinder, von denen wir nichts wissen“. Angesichts der Unsicherheit, wie stark die offensichtlichen Veränderungen die kulturelle Ordnung erschüttern würden, verstärkten die gefühlten Wissenslücken das Misstrauen gegenüber den Jungen, die sich im Neuland der Medien so selbstsicher bewegten und kein Interesse an den Ratschlägen der Erwachsenen zeigten. Diese Generation hatte Erfahrungen, die die Eltern und Großeltern nicht hatten und auch nie mehr machen würden. Und umgekehrt: Die Erwachsenen mussten erkennen, dass sie ihre Einsichten den Kindern auf diesem Feld – Umgang mit der neuen Medienwelt – nicht würden vermitteln können. Hier war die Kette kultureller Weitergabe offenbar gerissen; in dieser Hinsicht hatten die Erwachsenen, dramatisch ausgedrückt, keine Nachkommen mehr (ebd. 111 f.). Was Mead (ebd. 95.) für die Konstellation um 1970 formuliert, trifft exakt die Haltung vieler Aktivisten des Schundkampfs:

[…] wir sind die Älteren, wir beherrschen nach wie vor den Regierungs- und Machtapparat. Und [wir] halten […] an der Überzeugung fest, dass unsere Kinder sich im Großen und Ganzen doch zu dem entwickeln werden, was wir bereits sind. Nicht minder stark als diese Hoffnung ist allerdings die Befürchtung, dass sich die jungen Menschen vor unseren Augen vielleicht doch in Fremde verwandeln, dass Halbwüchsige, die sich an der Straßenecke zusammenrotten, so gefährlich werden könnten wie die Vorhut einer Invasionsarmee.

Nach 1900 wuchsen Dramatisierung der Schundfrage und Aggressivität gegen die jungen Nutzer der neuen Medienvielfalt, um in Monsterphantasien, einer Verwahrlosungsdebatte und repressiven Jugendschutzerlassen während des Ersten Weltkriegs zu gipfeln. Damals wurden Jugendliche, die schlicht beisammenstanden, als potenzielle Feinde auseinander getrieben. Allein ihr Alter machte sie zur Bedrohung – nicht aus biologischen Gründen, sondern weil sie für die Erwachsenen zu Fremden geworden waren. Fremd ist jemand, von dem man nicht weiß, was in seinem Kopf vorgeht, von dem man nicht einmal weiß, was er weiß. So sahen die Wilhelminer die Kinder der Massenkultur: Sie waren zu Hause im Dschungel der neuen urbanen Medienangebote. Alle Versuche, auf diesem Feld Wandel im Rahmen von Wandlungslosigkeit zu halten – klassische Literatur im Groschenheftformat, Schulstoff per Film – scheiterten. Man konnte weder überblicken noch regulieren, welches Wissen sich die Halbwüchsigen auf den dynamischen Märkten der Bilder und Texte aneigneten und was in den verborgenen Kindermedienwelten vor sich ging. Doch war man sich sicher: Es kursierte jede Menge erziehungswidriges und verrohendes Wissen, Wissen, das Kindern eine falsche und gefährliche Vorstellung von den Regeln und Werten der Gesellschaft vermittelte.

Auch heute noch wird im Bereich neuer Medien am sinnfälligsten, dass der schnelle, technologisch induzierte Wandel die Autoritätsbalance zwischen Älteren und Jungen unaufhaltsam verschiebt. Wenn es – zugespitzt – überhaupt Erfahrungen gibt, auf die Eltern und Großeltern zurückgreifen können, dann sind es die Wahrnehmungs-, Urteils- und Handlungsmuster des Schundkampfes. So lebt das Phantasma einer Bedrohung, die an der Nutzung neuer, pädagogisch nicht regulierter Medien durch Minderjährige festgemacht wird, fort bis ins 21. Jahrhundert. Und es hat – inzwischen von einflussreichen Medien multipliziert – keineswegs an Schrecken verloren; eher trifft das Gegenteil zu.

Abb. 8: „Kinder, von denen wir nichts wissen“

Einladung zu einer Veranstaltung in Tübingen

neun Tage nach dem Schulmassaker von Winnenden

Schwäbisches Tagblatt, 20.3.2009

Pingback: Gedankenstrich.org » Blog Archive » Neue Online-Zeitschrift: »Mediale Kontrolle unter Beobachtung«